導言:信用風險,您不可輕忽的財務挑戰

在當今快速變化的經濟環境下,信用風險已成為個人、企業以及整個金融體系都無法忽視的重要議題。它不僅是銀行專屬的術語,更在日常生活中和商業決策中默默發揮影響。簡單來說,信用風險指的是當事一方無法履行契約責任,造成另一方財務損害的潛在可能。無論是個人申請房屋貸款或信用卡,還是企業處理供應鏈交易或銀行放款,這類風險無所不在。管理得當與否,直接決定了財務穩定性和成長潛力。本文將詳細探討信用風險的定義、各種形式、評估方式、管理技巧,並特別分析它對個人與中小企業的實際衝擊。同時,我們會融入台灣和香港的在地經驗與實用建議,幫助讀者打造一套可靠的風險防護網,保護您的財務安全。

解讀信用風險:核心定義與關鍵要素

信用風險指的是債務人無法按照契約償還本金和利息,或違反其他約定,進而讓債權人蒙受經濟損失的可能。這不只限於借貸情境,還涵蓋任何涉及未來付款的交易,例如預付訂金或衍生金融工具的買賣。

信用風險主要由三個要素構成。首先是違約機率,這代表債務人在一定時間內違約的發生機會;機率越高,風險就越大。其次是違約損失率,一旦違約發生,債權人預計損失的金額佔總曝險的比例。這會考量擔保物或追討權利,例如曝險100萬元、損失率40%,那麼預期損失就是40萬元。最後是曝險額,即債務人違約時債權人實際面對的總金額。固定貸款的曝險較易計算,但循環信貸或衍生品則會隨市場變化而浮動。

相較於市場風險如利率或匯率波動,或流動性風險如無法即時變現資產以應付短期債務,信用風險更強調交易對手的償付能力和意願。它聚焦於對方行為引發的損害,而不是市場價格或資金流轉的問題。透過理解這些要素,我們能更清楚地辨識風險的本質,並及早採取對策。

信用風險的多元面貌:種類與分類解析

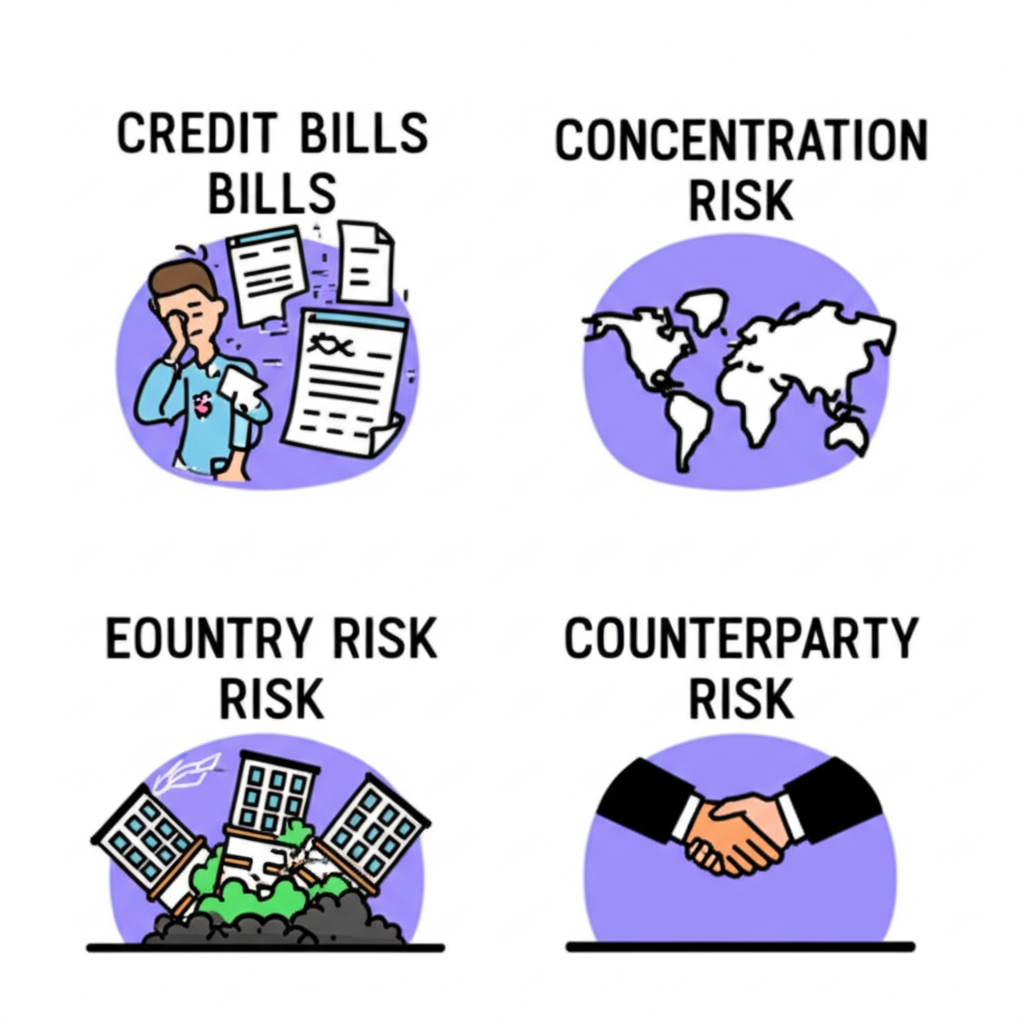

信用風險的形式多端,並非單純的一種。深入了解這些變異,能幫助我們更準確地辨識並應對。常見類型包括違約風險,這是最基本的,指借款人無法依時支付本金、利息,或違反貸款條款。接著是集中風險,當貸款過度聚焦在單一客戶、產業、地區或產品時,若該領域出問題,整體資產將遭受嚴重打擊。例如,一家銀行若大量貸款給房地產業,一旦房市下滑,違約潮就會湧現。

另一類是國家風險,由特定國家的政治、經濟或社會變動引起,如政權轉移、經濟衰退或外匯限制,導致該國企業或政府無法清償外債。交易對手風險則常見於金融交易,尤其是衍生工具,對方無法履約造成損失,這比一般違約更注重市場交易的不確定性。主權信用風險專指政府或其機構無法償債,通常源於宏觀經濟惡化或財政失衡,對全球市場有系統性衝擊。

這些類型往往交相影響,例如國家風險上升,可能推升該國企業的違約率,進而放大金融機構的集中風險。在實務中,及早分類這些風險,能讓管理更具針對性。

信用評估方法與工具:洞察潛在風險

要有效管理信用風險,首先得透過評估來洞察借款人的償付能力和意願。這過程結合了傳統定性判斷與當代量化模型,讓分析更全面。

傳統與現代評估模型:

銀行在審核貸款時,常採用5C原則作為定性基礎。這包括品格,考察借款人的誠信和過去信用表現;能力,評估收入穩定、現金流和負債比率;資本,看借款人的淨值和股東權益;擔保品,檢視抵押物的價值;條件,考慮經濟大勢、產業走向和借款目的。這些要素幫助銀行從多角度了解借款人。

量化方面,信用評分卡是常用工具。它將年齡、收入、職業、信用歷史和負債等數據轉化為分數,高分表示低風險,適用於個人消費貸款、信用卡和小企業融資,能快速提供客觀洞見。此外,信用評級機構如標準普爾、穆迪和惠譽,對債券或金融產品給出獨立評級,如AAA或BBB-,這些等級影響借貸成本和投資選擇。

銀行還可使用內部評等法,這是依據巴塞爾協議的自建模型,計算資本需求,涵蓋違約機率、損失率和曝險額。評估時,財務報表分析如償債、獲利和營運指標至關重要,非財務因素如公司治理、產業前景和管理團隊經驗,也不可忽略。舉例來說,一家新創企業若有強大管理團隊和成長潛力的產業,評級可能優於其財務數字顯示的樣子。

中小企業信用評估的挑戰與提升策略

中小企業在評估中常遇瓶頸,因為規模小,財務報表不完整、信用歷史短,或擔保不足,導致資訊不對稱,銀行傾向保守。為此,企業可從幾方面著手:先建立可靠交易記錄,準時付供應商款、維持良好客戶回款,展現穩健現金流。接著,提升財務透明,定期編製並審計報表,若需可請會計師幫忙。

擔保品也能多元化,不限不動產,可用應收帳款、存貨或智慧財產權,甚至申請政府信用保證基金。供應鏈金融是另一途徑,藉大型夥伴的信用獲取融資,如應收帳款融資或訂單貸款。最後,培養非財務信用,參與產業協會或獲專業認證,強化市場信譽。這些步驟不僅改善評估結果,還能長期鞏固企業財務健康。

信用風險管理:從預防到緩解的全面框架

信用風險管理是個連續過程,目的是最小化損失並抓住機會。它涵蓋識別、衡量、監控和控制緩解四大步驟,形成完整循環。

四大核心流程:

首先是識別,系統掃描潛在風險來源,包括現有客戶、潛在新對象、產業、地域和產品,找出信用弱點和違約誘因。這步驟像地圖繪製,幫助預見隱藏危機。

衡量則量化影響,使用違約機率、損失率和曝險額計算期望損失,即機率乘以損失率再乘以曝險額。這是預估平均損害的關鍵指標。壓力測試和敏感度分析則模擬極端情況,如經濟衰退下的損失。

監控確保持續追蹤,定期檢查客戶財務、產業新聞、經濟指標和支付模式。早期預警如評分下滑或逾期增加,能及時介入,避免小問題擴大。

最後是控制與緩解:規避高風險交易;分散曝險到多客戶或地區;要求擔保品減損;購買信用保險轉移風險;債務重組調整條款助借款人恢復;或用信用衍生品如信用違約交換,對沖特定債務風險。這些策略像工具箱,依情境選擇使用。

健全政策、獨立風險部門和內控機制,是讓流程順暢的基礎。舉個例子,一家企業若及早分散客戶來源,就能避開單一產業崩盤的衝擊。

信用風險管理模型與前瞻技術應用

金融複雜度上升,管理模型也進化。CreditMetrics模型由摩根大通開發,用矩陣分析投資組合信用變動,評估整體風險。KMV模型則借股票價格預測違約,反映市場對公司前景的看法。

新科技帶來轉變。人工智慧和機器學習處理社群情緒、新聞或交易數據,預測違約更準。大數據提供豐富資料源,提升模型效率。這些工具讓管理從反應式轉為預防性,甚至實現即時監控。例如,一家銀行用AI分析客戶社群媒體,就能早發現財務壓力訊號,及時調整貸款條件。

台灣與香港的信用風險實務與在地觀察

台灣和香港作為亞洲金融樞紐,在信用風險管理上既有相似之處,也各有特色。

台灣金融市場穩健,金管會嚴格監督,參照巴塞爾協議要求內部評等、壓力測試和不良資產準備。金融聯合徵信中心是核心,提供個人企業信用資料,包括貸款、信用卡和票據記錄。根據聯徵中心數據,其資料庫涵蓋逾2,200萬筆個人資訊,為銀行風險管理奠基。近年,台灣機構引入大數據,精進中小企業和個人貸款評估。

香港則緊跟國際,香港金融管理局監督資本適足和風險系統。信用資訊由環聯資訊等提供,涵蓋個人企業。由於國際化,評估需顧及跨國對手、地緣政治和全球波動。金管局報告常討論經濟下行或利率升對資產的影響。

兩地面臨全球波動、高利率壓力及虛擬資產新風險,但嚴格監管和進化工具助其因應。例如,台灣的信用保證基金幫助中小企業緩解融資難,香港的國際連結則強化跨境風險管理。

個人信用風險:影響、查詢與恢復指南

個人信用風險管理同樣關鍵。不良記錄會帶來實質後果:貸款或信用卡申請難上加難,可能遭拒或利率偏高;租屋時房東查背景,或就業如金融業受影響;甚至保險費率上漲。

如何查詢個人信用報告:

台灣居民可向金融聯合徵信中心申請,每年免費一次,方式包括郵寄、線上或現場,報告詳載貸款、信用卡、票據和債務協商等,以及評分。

香港則透過環聯資訊網站或辦事處申請,通常需付費。

改善信用評分的實用建議:

準時還款是最根本,所有債務如信用卡或貸款都要依時全額付,若不行至少付最低額。保持負債比低,信用卡使用率宜低於30%,避免顯露財務壓力。別頻繁申請新產品,太多查詢會被視為不穩。管理多元信用如信用卡和房貸,證明處理能力。定期查報告,修正錯誤。

信用可以恢復嗎?

信用不良能恢復,但需時間和堅持。台灣逾期或呆帳記錄清償後揭露3至5年,破產10年;影響會隨好行為淡化。

恢復方式:先分析報告找根源;積極還債,協商計畫;養成節制習慣,避免新債;耐心持續,通常數年見效。舉例,一人若連續準時還款,評分可在兩年內回升。

結論:主動管理,迎接信用挑戰

信用風險是財務穩定的核心,不只金融專家需關心。本文從定義、多樣類型、評估方法到管理框架,全面剖析,並聚焦個人中小企業挑戰,提供台灣香港實務指南。

在經濟變動和新科技浪潮下,主動學習調整策略至關重要。不論從業人員、企業主或一般人,將這些知識實踐,能避險並築牢財務基礎,邁向永續。

1. 什麼是信用風險?它對企業和個人財務有何具體影響?

信用風險是指債務人無法履行償債義務,導致債權人經濟損失的可能。對企業來說,它可能造成應收帳款回收失敗、現金流斷裂、獲利下滑甚至倒閉。對個人而言,不良信用會阻礙房貸、車貸或信用卡申請、提高利率,還可能影響租屋、求職和保險費用。

2. 信用風險有哪些常見的種類?它們在金融市場中如何區分?

常見種類包括:

- 違約風險:借款人無法按時還款。

- 集中風險:曝險過度聚焦單一客戶、產業或地區。

- 國家風險:國家政經變化引發違約。

- 交易對手風險:金融交易中對方失信。

- 主權信用風險:政府無法償債。

區分依據風險來源(個別、群體或國家)和交易形式(貸款或衍生品)。

3. 企業進行信用評估時,常用的方法和工具包含哪些?

企業評估常用方法和工具有:

- 5C原則(品格、能力、資本、擔保品、條件)用於定性審查。

- 信用評分卡量化風險。

- 借鑒信用評級機構(如S&P、Moody’s)的評級。

- 銀行採用內部評等法(IRB)。

- 另包括財務報表、數據和非財務資訊分析。

4. 如果個人信用評分不高,應該如何查詢信用報告並逐步改善?

台灣向金融聯合徵信中心(JCIC)查詢;香港向環聯資訊(TransUnion)申請。

改善步驟:

- 準時還款:所有債務依時清償。

- 降低負債比:信用卡使用率維持30%以下。

- 避免過度申請:減少新信用卡或貸款申請。

- 多元化信用組合:有效管理多類信用。

- 定期檢視:確認報告無誤。

5. 信用風險管理的核心流程是什麼?如何建立有效的風險控制機制?

核心流程是識別、衡量、監控、控制與緩解。有效機制需:

- 訂定清晰風險政策。

- 設獨立風險部門。

- 強化內部控制。

- 用擔保品、信用保險、債務重組或信用衍生品分散轉移風險。

6. 台灣或香港的金融監管機構對信用風險管理有何主要規範?

台灣金管會依巴塞爾協議要求內部評等、壓力測試和不良資產準備,聯徵中心提供信用查詢。

香港金管局跟隨國際,對資本和風險系統嚴格,環聯資訊供應報告。

7. 擔保品、信用保險和信用衍生品在緩解信用風險中扮演什麼角色?

- 擔保品:違約時保障,減低損失率。

- 信用保險:轉移風險給保險公司,保護應收帳款。

- 信用衍生品(如CDS):轉讓債務風險,對沖組合曝險。

8. 全球經濟波動和新興科技(如AI)對信用風險管理帶來了哪些新的挑戰與機遇?

挑戰:經濟波動如通膨利率升增違約;虛擬資產添評估難度。

機遇:AI、機器學習和大數據分析非結構數據,提升預測、實時監控,從被動變主動。

9. 除了銀行業,還有哪些行業需要特別關注並管理其信用風險?

涉及賒銷或未來付款的行業皆需管理:

- 製造與貿易:應收帳款風險。

- 零售:信用卡分期風險。

- 電信公用:客戶逾費。

- 保險:再保對手風險。

- 科技:供應鏈或訂閱違約。

10. 信用記錄不良後,是否真的可以完全恢復?通常需要多長時間?

能逐步恢復,但需時間努力。不良記錄保留3至10年,視法規和類型。

恢復依嚴重度和後續行為,通常數年改善,透過還債、準時付和減負債。