導言:揭開「Risk Off」的神秘面紗,為何每個投資者都該懂?

全球金融市場總是充滿起伏,「Risk Off」這個詞彙經常在交易圈中迴盪,卻也是每位投資人不可忽視的信號。當這種模式出現時,投資者的心態會快速轉向謹慎,開始從那些可能帶來高回報但風險也高的資產抽身,轉而尋求更穩定的庇護所。這類情緒變化往往暗示著經濟可能放緩、地緣局勢動盪,或甚至更大的金融風暴即將來臨。

掌握Risk Off的含義、起因,以及它如何影響各種資產類型,對維護您的投資組合、在動盪中發掘機會來說,實在是不可或缺的。本文會一步步拆解這個概念,從它的核心特點,到引發它的因素、各資產的反應,再到實用的應對方法,尤其會從台灣和香港投資人的角度,提供量身訂做的觀點和建議。讀完之後,您將更能看清市場脈動,在變幻莫測的環境裡穩住陣腳,蛻變成一位思慮周全的投資高手。

何謂 Risk Off?深度剖析市場避險情緒的本質與特徵

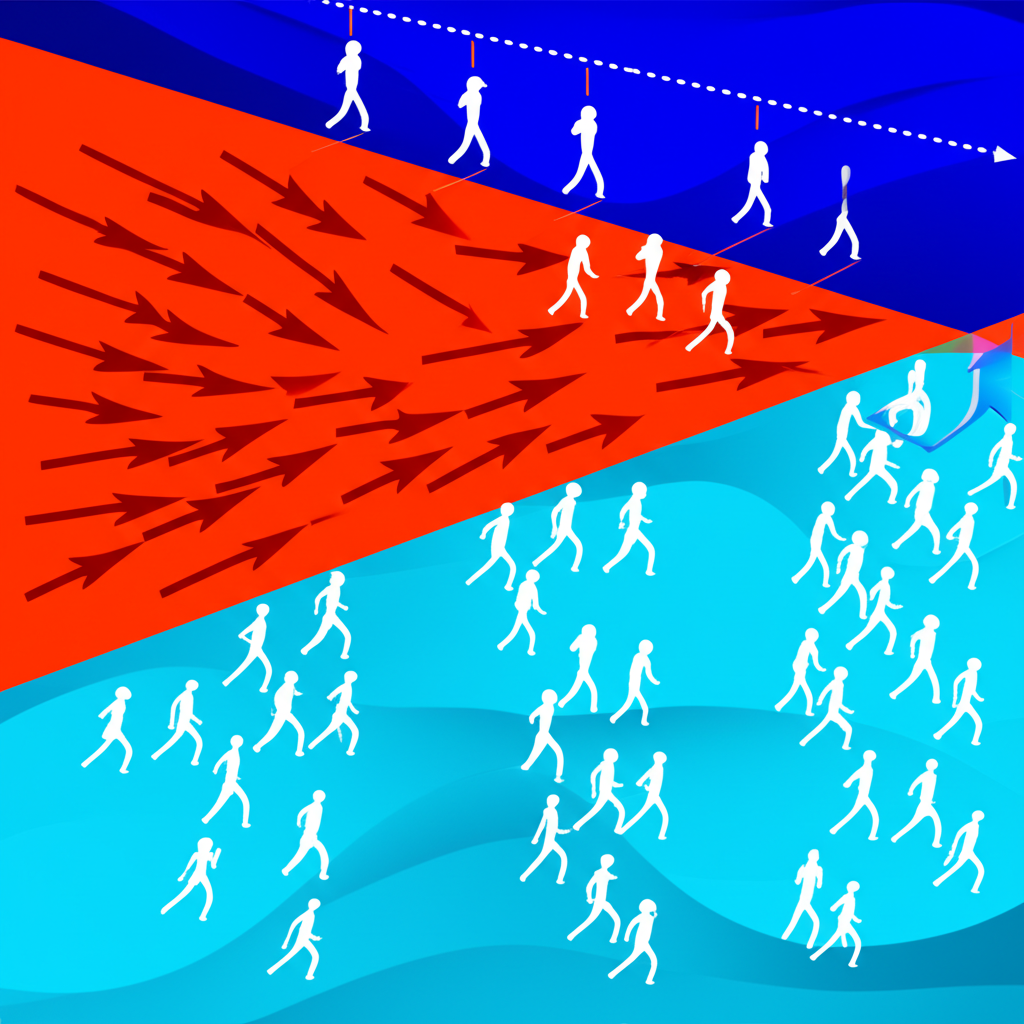

簡單來說,「Risk Off」就是市場進入一種避開風險的階段。當全球經濟或國際局勢充滿變數、隱藏危機時,投資人們的集體心態會轉向防衛。這背後是一種普遍的心理調整,讓大家重新衡量風險,將錢從高風險高潛力資產拉走,轉進那些安全、容易變現、波動小的選項。

這種狀態下,股市往往走低,大宗商品承壓,高收益債券也乏善可陳;相反,黃金、政府債券、美元、日圓這些經典避險標的會吸引資金湧入,價格跟著上揚。這反映出投資者此刻更在意保住本錢,而不是追逐豐厚利潤。

需要強調的是,Risk Off不是某個孤立事件或單一指標,而是持續一段時間的市場氛圍。它可能源自一樁大事,也可能是多種負面訊號累積而成。搞懂它的內在邏輯,正是預測市場走向、擬定策略的起點。舉例來說,在過去的幾次危機中,這種情緒轉變往往持續數月,甚至更久,讓投資人必須及早調整心態。

Risk On vs. Risk Off:市場情緒的動態兩極與轉換機制

相對Risk Off的,是「Risk On」這種積極冒險的心態。這兩者就像市場的兩個端點,在經濟循環中來回切換。Risk On時期,大家對前景充滿信心,願意多承擔風險換取更好回報,資金會湧向股票、新興市場或大宗商品等有活力的領域。下表整理了它們的主要差別,讓您一目了然:

| 特徵 | Risk On (冒險情緒) | Risk Off (避險情緒) |

|---|---|---|

| 市場背景 | 經濟擴張、企業獲利成長、低通膨、貨幣政策寬鬆 | 經濟衰退疑慮、高通膨、貨幣政策緊縮、地緣政治緊張 |

| 投資者心理 | 樂觀、追求成長與報酬、信心高漲 | 悲觀、追求本金安全、恐懼與不確定性 |

| 風險資產表現 | 股票、原物料、新興市場資產上漲 | 股票、原物料、新興市場資產下跌 |

| 避險資產表現 | 黃金、公債、美元、日圓等下跌或持平 | 黃金、公債、美元、日圓等上漲 |

| 資金流向 | 從避險資產流向風險資產 | 從風險資產流向避險資產 |

| 波動性 | 相對較低,但可能因過度樂觀而產生泡沫 | 顯著升高,市場劇烈震盪 |

這兩種情緒的轉變,通常受經濟報告、央行公告、地緣事件或意外「黑天鵝」驅動。比如,當數據顯示衰退陰影逼近,或央行意外轉向緊縮,市場就可能從Risk On急轉Risk Off。反過來,一旦危機緩解或復甦訊號浮現,避險氛圍也會慢慢散去,風險胃納重新回溫。這種動態提醒我們,市場從不靜止,及時察覺轉折點至關重要。

觸發 Risk Off 的關鍵因素:全球宏觀經濟與地緣政治的影響

Risk Off的出現從來不是無跡可尋,它通常是各種因素交錯導致的結果。我們可以分成宏觀經濟、地緣政治和意外衝擊三大類來探討。

宏觀經濟層面

- 經濟衰退預期: 如果GDP成長、工業產出或零售數據開始疲軟,領先指標又暗示未來可能下滑,企業利潤前景轉暗,投資人自然會開始避險。

- 高通膨與央行緊縮政策: 通膨居高不下,迫使央行大舉升息來壓制物價。雖然這能穩住通貨,但升息太猛可能拖累經濟成長,甚至釀成衰退,進而點燃避險火苗。就像2022年,多國央行因通膨而猛踩油門,讓市場對經濟前景充滿疑慮,風險資產普遍挨打。

- 主權債務危機: 當大國債務問題浮上檯面,償債疑慮一出,就可能引發全球恐慌,資金紛紛逃向更安全的角落。

- 金融體系不穩定: 銀行危機、大機構崩盤或流動性短缺,都會撼動對整個體系的信任,造成大規模撤資。

地緣政治層面

- 戰爭與軍事衝突: 大型戰事或區域摩擦會打亂供應鏈、推升能源成本、動搖經濟根基,帶來極大不確定性。這是經典的Risk Off導火線,像是俄烏戰爭爆發後,能源和糧食價格暴漲,地緣風險加劇,讓資金直奔避險資產。

- 貿易衝突與保護主義: 國與國間的貿易摩擦、關稅壁壘或保護措施,會卡住全球貿易,傷害企業獲利,挫傷投資信心。

- 政治不穩定: 關鍵國家內部政局混亂、領導轉換或社會抗議,也可能波及全球市場。

突發性衝擊(黑天鵝事件)

- 全球疫情: 2020年初新冠疫情來襲,全球經濟幾乎停擺,引發強烈Risk Off反應,股市多次熔斷,避險資產價格狂飆。國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,那年全球經濟萎縮3.1%,是大蕭條以來最嚴重的一次衰退,各國政府和央行因此推出巨額救市措施。IMF World Economic Outlook Update, July 2021

- 重大自然災害: 毀滅性地震、海嘯或颶風若波及主要經濟區,也能在短時間內激發避險情緒。

- 恐怖襲擊: 重大的恐怖事件,同樣可能短暫重挫市場信心。

這些元素很少單打獨鬥,往往互相強化、層層疊加,將市場推入Risk Off的漩渦。投資人若能提前留意這些徵兆,就能更從容佈局。

Risk Off 環境下,資產類別的「避險」與「承壓」表現

Risk Off時期,資金流動會變得極為明顯,不同資產的命運也會天差地別。認識這些規律,有助您及時優化配置。

避險資產的崛起

避險情緒濃厚時,這些資產往往逆勢而上,成為投資者的熱門選擇:

- 黃金: 它向來是亂世裡的守護者,憑藉稀缺性、無信用風險和全球認可,在經濟混亂、通膨壓力、地緣衝突或貨幣疲軟時,總能吸引避險資金。

- 主權債券: 像美國國債、德國國債、日本國債這些,由大國發行的債券,因信用頂尖且流動性強,是Risk Off的首選。即使殖利率下滑(價格上漲),投資人也會蜂擁而至,只求安全。

- 避險貨幣:

- 美元 (USD): 身為全球儲備貨幣和貿易結算主力,危機中因流動性和美國經濟韌性而吃香,常出現「美元荒」。

- 日圓 (JPY): 日本作為債權大國,國內資金傾向回流,讓日圓在避險期閃耀。

- 瑞士法郎 (CHF): 瑞士的中立立場、穩健金融和強健經濟,讓其貨幣成為可靠的避風港。

- 現金: 極端不穩時,握緊現金就是最好的防線,既能應急,也能在谷底撿便宜。

- 高評級企業債: 比起政府債,它的安全性稍遜,但在經濟還算撐得住卻有疑慮時,仍能帶來穩健收益。

風險資產的衝擊

反之,那些與經濟景氣綁定的高風險資產,則會面臨重壓,價格下滑:

- 股票市場: 尤其是成長型股、週期股和新興市場股。經濟前景黯淡讓企業獲利預測下修,投資人拋售求安,股市整體下挫。摩根士丹利資本國際(MSCI)數據指出,在全球危機中,新興市場股的跌幅往往比成熟市場更劇烈。MSCI Emerging Markets Indexes

- 原物料: 原油、銅或鐵礦石等,價格跟全球需求和生產掛鉤。衰退預期下,需求萎縮,價格自然走低。

- 高收益債券(垃圾債券): 這些由低信用企業發行的債券,雖有高息誘惑,但在經濟低谷,違約機率大增,價格銳減。

- 新興市場資產: 涵蓋股票、債券和貨幣,這些市場波動大,對全球變動敏感,常遭資本外逃。

從歷史看,像2008年金融海嘯或2020年疫情初期,股市多半跌幅逾兩成,而黃金和美國國債卻展現強韌,甚至上漲。這類對比清楚凸顯Risk Off下資金的防衛流向,也提醒我們及早轉移重點。

投資者在 Risk Off 期間的策略:防禦、轉型與伺機而動

面對Risk Off,投資人別慌張失序,而是該冷靜思考,從防禦、轉型和抓機會三方面入手,守住資產並挖掘潛力。

資產配置的重新檢視與調整

- 降低風險曝險: 最直截了當的做法,就是減碼股票或高收益債,壓低組合的整體風險。

- 增加避險資產比重: 把錢移到黃金、高品質公債或避險貨幣,能在市場下滑時當作緩衝,保住部分本金。

- 調整股債比例: Risk Off時,債券通常更耐震。傳統股債配置中,可考慮加碼債券,尤其是短期、高品質的類型。

多元化與分散風險

- 跨資產類別分散: 別只盯股票債券,也可分點到商品如黃金、房地產(注意流動性)或另類領域。

- 跨地區、跨產業分散: 別把資金全押一處。全球有些區域或產業受衝擊小,甚至逆勢。譬如衰退期,民生必需品或公用事業這些防禦板塊,往往穩如磐石。

現金流管理與防禦性投資

- 保持充足現金: 不穩時期,多留現金不僅能應付意外,還能在低點時當「彈藥」,撈起好貨。

- 關注防禦性股票: 挑選獲利穩、現金足、股息可靠、經濟相關性低的企業。比如電信、公用事業,或食品飲料等必需品產業。

衍生性金融工具的應用(專業投資者適用)

- 期貨與選擇權: 資深投資人可利用股指期貨、外匯期貨或選擇權避險。例如買進股指空頭或看跌權,抵銷股票下跌損失。但這些工具風險不小,用起來要小心。

保持冷靜與情緒管理

- 避免恐慌性拋售: 市場震盪大,容易讓人衝動。但在谷底亂賣往往是最大損失。堅守策略,別跟風殺跌。

- 定期檢視與再平衡: 就算波動,也要每季或每年檢查組合,確認它還適合您的風險偏好和目標。必要時再平衡。

這些策略不僅能減輕衝擊,還能在轉機來臨時讓您佔先機。記住,Risk Off是暫時的,準備充分才能轉危為安。

台灣/香港投資者專屬:應對 Risk Off 的在地化策略與案例分析

對台灣和香港投資人來說,全球Risk Off同樣會帶來波及,但本地市場有獨特特性和應對方式。融入這些在地元素,能讓您的策略更精準。

全球 Risk Off 對台灣/香港股市的影響特徵

- 台灣股市 (加權指數): 台股重押電子業,尤其是半導體。全球Risk Off下,經濟放緩可能壓抑科技需求,科技股首當其衝。外資佔比高,避險潮來時他們常從新興市場抽身,台股難逃一劫。不過,現金流穩的傳產領頭羊或內需防禦股,則可能相對抗跌。舉例,過去危機中,部分台廠因供應鏈韌性而表現優於大盤。

- 香港股市 (恆生指數): 作為金融樞紐,港股對全球資金極敏感。Risk Off常引發中資股和科技股大舉外流,恆指跌勢明顯。香港經濟外向,地緣和衰退風險會雪上加霜。但本地公用事業或銀行股,在某些情況下能提供穩定支撐。

回顧歷史,2008年金融海嘯和2020年疫情都讓台港股市重挫。例如2008年,恆指從高點崩跌逾60%,台股加權指數也幾乎腰斬。這暴露了本地市場的脆弱,但也證明觸底後的反彈往往強勁,為耐心投資人開啟佈局窗。

在地化 Risk Off 應變清單

- 避險型 ETF: 台港市場有不少追蹤黃金或公債的ETF,讓您輕鬆加碼避險。比如美國公債ETF或黃金ETF,都是便捷選擇。

- 具韌性的本地產業龍頭股: 留意台灣電信、食品、金融保險等防禦產業,或香港公用事業、地產信託(REITs)中租金穩定的標的。這些在經濟低谷時,常有可靠現金流和股息。

- 港幣與台幣的波動特性:

- 港幣: 聯繫匯率制讓港幣跟美元綁定,Risk Off時匯率穩,但資金外流可能推升本地利率。

- 台幣: 外資動向影響大,全球避險期若他們撤出台股,台幣易貶。但台灣外匯存底雄厚,央行有能力穩盤。

- 關注本地經濟指標: 除了全球數據,也要盯緊本地GDP、CPI、失業率、出口等,這些更直接反映風向。

建構個人財富韌性:將 Risk Off 納入長期財務規劃

Risk Off不是偶發,而是市場常態。把它融入長期規劃,才能打造財富的防護網。

- 定期檢視與調整資產配置: 不論市場如何,至少每年審視組合,確保風險水準匹配目標。接近退休時,更該減風險、加避險,避免Risk Off重創。

- 建立完善的緊急預備金: 建議備3到6個月生活費,放在高流動帳戶,與投資分開。這能擋住失業、醫療或市場崩盤的衝擊,避免低點變現。全球消費信心調查顯示,約20%的受訪者缺乏足夠儲備,凸顯這點的迫切性。20%的受訪者表示他們沒有足夠的緊急儲蓄來應對突發狀況

- 識別長期被低估的優質資產: Risk Off雖帶來痛楚,但也製造機會。恐慌拋售時,基本面佳的優質股常被錯殺,價格遠低於價值。這是長期投資人分批進場的好時機。

- 持續學習與心理建設: 研究歷史危機和應對案例,吸取教訓。同時鍛鍊心志,擋住噪音,堅持長期原則。

透過這些步驟,您不僅能度過風暴,還能在復甦中獲益。

結論:駕馭 Risk Off,成為更成熟、更具智慧的投資者

Risk Off是金融世界的家常便飯,它提醒我們風險無處不在,市場情緒主導價格走向。無論是宏觀經濟的變局、地緣政治的風波,還是突發黑天鵝,任何一環都可能驅動資金從風險資產奔向避險領域。

對投資人來說,領會並應對Risk Off,不只是守財的工具,更是磨練智慧、抓住轉折的利器。透過調整配置、強化多樣化、維持現金彈性,並聚焦防禦投資,您能更穩健面對風暴。對台港投資人,結合本地特色,用好在地工具,組合韌性將更強。

駕馭Risk Off的精髓,在於沉穩判斷、嚴格策略與堅韌心態。它不是要您逃避風險,而是教您駕馭它,將不確定變成成長的養分。保持學習、警覺,將風險管理滲透每個決定,您將在任何環境中游刃有餘,實現財富的持久增值。

常見問題 (FAQ)

1. Risk off中文是什麼意思?它代表著怎樣的市場狀態?

Risk Off 的中文意思是「規避風險」或「避險情緒」。它代表著一種市場狀態,此時投資者對未來前景感到悲觀或不確定,風險偏好降低,傾向於將資金從高風險資產撤出,轉而投資於被認為更安全的資產。

2. Risk on 什麼意思?它與 Risk off 在投資決策上有何根本區別?

Risk On 的中文意思是「冒險情緒」或「風險偏好」。它與 Risk Off 相反,代表投資者對未來經濟前景樂觀,願意承擔更多風險以追求高報酬。

- Risk On 投資決策: 傾向增持股票、原物料、新興市場資產等風險資產。

- Risk Off 投資決策: 傾向增持黃金、政府公債、美元、日圓等避險資產。

3. 在 Risk off 環境下,哪些資產通常被視為避險工具並表現優異?

在 Risk Off 環境下,通常被視為避險工具且表現優異的資產包括:

- 黃金: 歷史悠久的保值工具。

- 主要政府公債: 如美國國債、德國國債等,因其高信用評級和流動性。

- 避險貨幣: 主要指美元、日圓和瑞士法郎。

- 現金: 極端不確定時期的最終避風港。

4. 投資者如何判斷市場是否正進入 Risk off 模式?有哪些關鍵指標可供參考?

判斷市場是否進入 Risk Off 模式可參考以下關鍵指標:

- 股市下跌: 全球主要股指(如S&P 500, MSCI全球指數)普遍下跌。

- 避險資產上漲: 黃金、政府公債價格上漲(殖利率下跌)。

- 避險貨幣走強: 美元、日圓、瑞士法郎兌其他貨幣升值。

- VIX 指數飆升: 被稱為「恐慌指數」,反映市場對未來30天波動性的預期。

- 原物料價格下跌: 特別是原油和工業金屬。

- 信用利差擴大: 高收益債券與政府公債之間的殖利率差距擴大。

5. Risk off 對台灣或香港的本地股市和經濟有何具體影響?

Risk Off 對台灣或香港的影響:

- 股市: 兩地股市均高度依賴全球資金流動和貿易活動。Risk Off 會導致外資撤離,股市面臨下跌壓力,尤其科技股(台灣)和中資股(香港)可能受衝擊較大。

- 經濟: 出口導向的經濟體(如台灣)可能因全球需求放緩而受影響;作為國際金融中心的香港,則可能面臨資本外流和金融活動放緩的挑戰。

- 匯率: 台幣可能因外資撤離而貶值;港幣因聯繫匯率制相對穩定,但可能伴隨市場利率上升。

6. 除了黃金和政府債券,還有哪些相對新興的資產在 Risk off 時可能具有避險功能?

除了傳統避險資產外,一些相對新興或特定情境下具避險功能的資產包括:

- 高評級企業債: 雖不如政府公債安全,但在經濟尚可但存不確定時,仍具相對穩定性。

- 部分防禦性產業股票: 如公用事業、必需消費品、醫療保健等,這些行業的產品或服務需求相對穩定,受經濟週期影響較小。

- 特定另類投資: 例如部分具備穩定現金流的基礎設施基金,但在流動性方面需審慎評估。

7. 面對 Risk off 情緒,一般散戶投資者應該如何調整其投資組合以保護資產?

一般散戶投資者可採取以下策略:

- 降低風險曝險: 適度減持高風險資產。

- 增加避險配置: 透過 ETF 或直接持有,增加黃金、高品質債券的比例。

- 確保現金流充裕: 建立緊急預備金,避免被迫在低點賣出。

- 多元分散: 股債、地區、產業等多維度分散投資。

- 關注防禦性股票: 選擇穩定獲利、派息的企業。

- 保持冷靜: 避免恐慌性拋售,堅持長期投資策略。

8. 「風險溢酬」在 Risk off 期間會出現怎樣的變化?這對投資者有何啟示?

「風險溢酬」是指投資者因承擔額外風險而要求的額外報酬。

- Risk Off 期間變化: 在 Risk Off 期間,由於投資者的風險偏好下降,他們會要求更高的風險溢酬才能持有風險資產。這意味著風險資產的價格會下跌,其預期報酬率(對應於風險溢酬)會上升。同時,避險資產的風險溢酬則相對下降,因為資金湧入推高了其價格。

- 對投資者啟示: 風險溢酬的擴大,意味著市場正在為承擔風險提供更高的「折扣」。對於具備長期投資視野的投資者來說,這可能是在市場低迷時,以更具吸引力的價格買入優質風險資產的機會。然而,這也伴隨著更高的短期波動性。

9. 歷史上有哪些著名的 Risk off 事件,它們為投資者帶來了什麼重要的教訓?

歷史上著名的 Risk Off 事件包括:

- 1997年亞洲金融風暴: 區域性危機演變為全球避險潮。

- 2000年網路泡沫破裂: 科技股估值過高後的修正。

- 2008年全球金融海嘯: 由次貸危機引發的全球性金融災難。

- 2011年歐債危機: 歐洲主權債務問題引發的市場動盪。

- 2020年新冠肺炎疫情爆發: 全球經濟活動停擺導致的劇烈避險情緒。

重要教訓包括:

- 分散投資的重要性: 避免單一資產或市場的過度集中。

- 現金為王: 充足的流動性是應對危機的基礎。

- 避險資產的作用: 黃金、公債等在危機中扮演穩定器角色。

- 心理韌性: 避免恐慌性拋售,堅持長期策略。

- 危機中的機會: 市場低谷往往是長期投資的買入良機。

10. 長期投資者是否需要過度擔心短期的 Risk off 市場波動,還是應採取不同的策略?

對於長期投資者而言,短期的 Risk Off 市場波動不應過度擔心,但也不能完全忽視。

- 無需過度擔心: 短期波動是市場常態,長期投資的目標是穿越經濟週期。若投資組合配置合理且符合個人風險承受能力,短期波動對長期財富積累的影響應是可控的。

- 應採取不同策略:

- 定期定額: 在波動市場中,定期定額投資可以平均成本,避免追高殺跌。

- 再平衡: 定期檢視並調整投資組合,將漲幅過大的資產賣出,買入跌幅較大的資產,維持原定的資產配置比例。

- 把握機會: 將 Risk Off 造成的市場下跌視為「打折」機會,逐步買入被低估的優質資產。

- 專注基本面: 忽略市場噪音,專注於企業或資產的內在價值和長期成長潛力。